二區社造中心-整體回顧與評估

新故鄉文教基金會

- posted on

- 在〈二區社造中心-整體回顧與評估〉中留言功能已關閉

一、社造點

2區社造點普遍面臨組織內部的困境,部分村里長、社區理事長和組織人事改選,因選舉恩怨或資源分配所引發之問題,影響組織內部的合作,促使社造中心常扮演社區衝突之協調者,尋求化解雙方敵對的方法,以增進社區合作機制的建立。

另部分社區對社造精神、操作方法及理念仍有待加強,且社區承載能力薄弱、參與難以擴大等,在在試煉各社造點和營造中心,也讓我們更加警覺到,從事社區營造是一件多麼艱困的工作,他面對的其實不只是組織或人的問題而已,更是最深層文化的糾葛。如果沒有堅定的信念與韌性,是難以走下去的。

在輔導的後期,我們因著不同的社造點案例,深刻地體驗到組織的健全與否實與社造點能否永續經營有著密不可分的關聯,例如有些社造點面臨與外來專業團隊合作或主體性轉移上的衝突、有些則是內部職權分工尚待釐清,更多數是在世代交替的人才培育上產生嚴重的斷層,因此,加強協助組織建立完善的運作機制及人才培育,以使社區永續經營,將是不斷要面對的課題。

二、社造員

本會所徵選的15位社造員來自不同的背景、迥異的社造經驗以及在社區組織中不同的角色扮演,他們因著本計畫而有了「社區營造員」的身份,與社區、社區組織形成「新的關係」。

就社造員本身而言,個人特質、社造觀念及與社區組織的關係,在在影響該社區營造計劃的推動。例如,有些在地型的社區組織,本身已有既存之工作分工架構,且該營造員與社區組織有著共同歷史的高度認同,社造員大致都繼承組織在操作社區議題時的共同目標及工作分工。然而,社造員的營造觀念或理想,若與社區組織權力核心在社區營造關注的議題甚或觀念上差異太大時,社造員本身的特質及對自身角色的詮釋,也或多或少地影響著共同體能量的營造(Community Capacity Building)。

社造員是我們相當珍惜的資產,經由培育的過程,希望能為社區添增一份在地的植根力量。我們也希望營造十五位社造員間也能營造像個大家庭的溫馨情感,雖然當中少部份有的過於定型定性,或是缺乏社造經驗,但多充滿熱情,在艱困的環境中也都能繼續工作與學習的堅持。社造中心的輔導員付出許多時間陪伴社造員一起走過,希望能在不斷面對問題與解決問題的過程中相互一起成長。

三、社造中心

(一)、透過社造中心之協助,對播種部、開花部社造點在社造精神、觀念、做法具有提昇之作用,促使公部門經費挹注能做更有效的運用。

(二)、社造中心透過密切的教育訓練,對社造員在觀念的啟迪、視野的打開,扮演重要的角色。每月一次的社造員學習會及社區學堂,建立本會社造員彼此熱絡的情感及社區點互訪見習之交流經驗。

(三、社區組織的營造觀念、做法經社造中心輔導員、陪伴社區及輔導諮詢委員等的協助下,在社區如何擴大參與、凝聚共識或社區產業永續性等紮根行動上,有了初步的進展,輔導員及時的追蹤評估以及社區診斷的能力,協助社造點在執行計劃的過程中能累積操作模式的方向,同時更與社造中心保持密切的伙伴關係。

(四)、社區面臨內部衝突與外在危機時,社造中心適時扮演溝通協調之角色以及資源整合之平台。

四、陪伴社區

陪伴社區立意甚佳,但在執行過程因地緣、雙方主動性、熱忱、切入的時機等諸因素,致使成效各自不同。並因陪伴社區自身特質的不同而呈顯出多樣的操作模式,但如何將自己社區所累積的經驗,一方面延續、深植正確的社造觀念在播種部的社區中,另一方面又須在經驗傳承中轉化為播種部社區在本質上可以理解的符碼,已成為陪伴過程中最細緻又令人拍案的部份;當然,它的難度也在本專案操作機制的設計中,考驗著陪伴社區的韌度與彈性。

五、教育學習

我們相信,透過有效的學習課程,才能打開社造員、社區的心眼,讓彼此有一個反省與成長的可能。透過知識的累積或是觀念態度的調整,社造員、社區的生命才會變得不一樣。

本會在社造人才培育的內容上,分五大類規劃:一是針對社造理念與社區組織之概論課程,二是從事社造工作應具備之工具性課程,三是分科之專業技術課程,四是擴大視野、啟迪觀念之講座,五是優質社區參訪。

透過專題工作坊、社區學堂與 社造員學習會三種模式進行,前二者較著重提供理論與實務並重的學習內容與達到社造理念、價值、視野和方法上的提昇。而社造員學習會則更強調各社造點與社造員間的情感支持與經驗交流。

綜觀社造人才培訓計劃,可歸納出幾點效應:

(一)兩次工作坊的學程,提供系統化的專業訓練課程,是一般社區較難自己承辦的。學員大都首次參加此類培訓,對於自我能力的增長,普遍感覺十分受益。

(二)本會所舉辦的社區學堂是以各社造點回報的需求為目標做規劃,且在當地社區舉辦之設計,既可提供滿足社區需求之課程,也較能夠吸引該社區之居民參加。對於過去較少有社造專業者進入的部分社造點而言,藉社區學堂的講座而將專家學者之資源引進社區,講師一方面提供專業講座,又可於課後與社區居民互動、參訪,提供對當地社造經驗之意見,故而學習效果備受肯定。

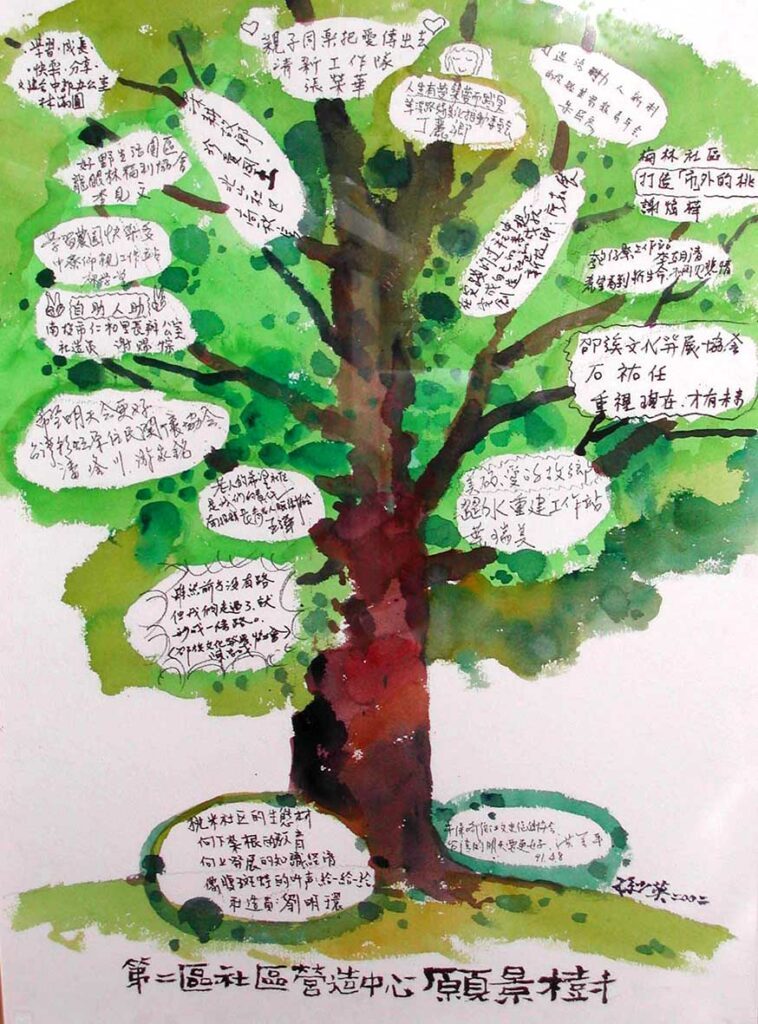

(三)每月一次之社造員學習會是本會特別為15個社造點的經驗交流與情感支持所設計的。每次輪流在一個社造點舉辦,讓該社造點有機會對其他社造員深度介紹自己社區的夢想與努力的過程,並可藉此互動增進該社區的凝聚力。學習會除了針對特定之議題開辦講座外,更重要的是可以在較輕鬆的氣氛下,彼此吐露目前工作的困境與酸甜苦辣。對於社造員這一個極為辛苦而又艱鉅的角色而言,每一次的學習會總是讓大家有如從緊繃、挫折、興奮、茫然等等情緒中,找到放鬆、鼓勵、分享與分擔的轉折

六、挑戰與可能

社造之路在台灣是一個方興未艾的社會改造運動,然而面對社區營造之不可全盤移植的特性,使得每一個社區營造的過程均有其獨特的經驗,也都面臨著全新的挑戰。社造之路的另一個特性是難以從短期內察覺其底層改變的成果,必須拉長時間距離觀察,透過過程現象的檢驗,賦予階段性的價值。

計畫執行以來,社區在不斷的成長變化,面對站在第一線的社區工作者而言,社區的成長似乎有著一張隱形的時間表,在不同的階段呈現它能承受的樣貌,社造工作是一步一步奠基的工作,基礎穩不穩,繫乎往後屋宇的長久性,身為輔導者的社造中心,應適切地協助任何一個社造點完成不同時期的成長課題。

在社區自主培力與永續經營的計畫目標之下,如何與社區架構清晰的願景與擬定發展策略,並讓社區知悉如何架構累積性的資源,讓不同單位的資源同演社區總體營造,是本計畫的挑戰。

此外,這兩年來的社造點培力成果,放在往後台灣社區發展史上,有何角色扮演?這都是本計畫從單點突破到是否能遍地開花的檢驗,亦為創造本計畫應有之價值。

本計畫極具前瞻性、實驗性的社造新方案,各社造點營造經驗透過分享,定能發揮刺激的作用,鼓舞其他觀望不前的社區動起來。本計畫歷經兩年操作,社區普遍成長,期待,社造中心的政策能被好好檢視和加強,透過政府與民間的夥伴協力關係,開啟跨領域的多元合作,更加引爆台灣社區的良性質變,引領台灣新故鄉的到來。

七、總結

2區15個社區營造點,在歷經兩年來的操作,雖不足以言成敗,但其在地扎根與區域活化的努力,與透過地方資源及價值的發現,建立社區的自主、自發與自信,為重建注入活水的希望,已成為日後社造的基礎。

以第一年的輔導經驗而言,本會所輔導的15個社造點中,我們清晰地看見,有的社區是921地震初期的佼佼者,然而在震後3年,卻暴露出難以為繼的困境;也有的社區曾經因為外來專業工作者的協助而順利踏上社造之路,後因與專業工作者的衝突而分道揚鑣,結果社區積累之能量與共識竟面臨瓦解;有因社區資源分配、組織之間合作引發之衝突、轉折;有因震後從活動架構出「社造」之聲名,但組織之運作、社區之參與,卻無具體之落實。

雖然各社區存在程度不等之問題,但我們也清楚看到一批社造活力軍,為家園的願景而無私的打拼,義工組織的架構、社區參與的擴大、社造經驗的學習與累積、個人生命的成長與昇華、社區內部的重整、夢想實踐的過程……,當中有挫折、困頓、堅持與喜悅。

本計畫實施兩年,後續將由南投縣文化局與文建會所徵選出來的社造中心接手。

南投的社造工作因921地震重建的機會,單一社區有相當不錯的成績。但如何促成南投縣的社造工作有更宏觀的願景,如何開啟更遼闊的各種夥伴關係,則是未來嚴肅的挑戰。

雖然社造中心的工作充滿困頓與挑戰,我們仍深深期待,透過跨領域的種種合作能──

讓年輕的生命不再流離,

讓年壯的生命得以發揮,

讓年老的生命有所安頓,

讓年幼的生命看到希望;

讓邊陲的山村令人嚮往,

讓老朽的鄉鎮得以脫胎,

讓故鄉‧夢‧飛揚!