水圳•布工房•溪底遙農園 南投縣中寮鄉仙樂社區

新故鄉文教基金會

- posted on

- 在〈水圳•布工房•溪底遙農園 南投縣中寮鄉仙樂社區〉中留言功能已關閉

撰文 / 何貞青 攝影 /彭雲祺

福盛圳蜿蜒在仙樂社區的田野間,滋潤著果樹與農田;仙鹿巷壹號布工房裡,針車聲與媽媽們的說笑聲在午後明朗綻放,打破農村的沉悶與封閉;不遠處的溪底遙農園,用有機方式照顧的柳丁樹,結出累累的果實,一天天從深綠轉到橘黃……

活絡的水圳,復甦的在地情感

仙樂社區(馬鞍崙)位於中寮鄉八仙村境內,居民大部分務農,過去盛產水稻時,這裡曾有中寮大米倉之名,隨著經濟作物改變,現在則以檳榔、柳丁、香蕉為生產大宗。

九二一大地震時,八仙村有一百二十三棟房屋全倒、五十八棟半倒,受損嚴重;

震後,任職鄉公所的廖學堂辦理留職停薪,和關心家鄉重建的朋友們在全國民間災後重建聯盟(以下簡稱全盟)協助下,共同成立中寮鄉親工作站,展開一系列重建與社區營造工作,也開啟一頁鄉土耕耘的歷程。

廖學堂常常想起地震當晚,因為村子失火,大家在荒廢十幾年的福盛圳裡找到水源滅了火。「有沒有可能大家一起動手,把水圳再清理出來?」他想著。這不單只是恢復一條水圳的舊觀,而是希望透過集體的動員,找回過去互助合作的精神,更希望啟動鄉村活絡的契機。

二OOO年四月,村子老中青三代一起出公工,逐步清理出一段段乾淨的水道。隔年十一月福盛圳通水重生,曾經串聯土地與歷史的水圳,由大家合力找回,成為仙樂重建過程中,社區意識與情感凝聚的源起。

重建路上多點溫柔、少點悲情

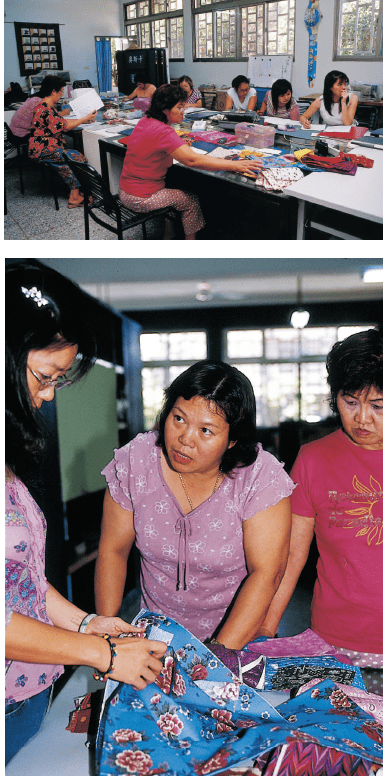

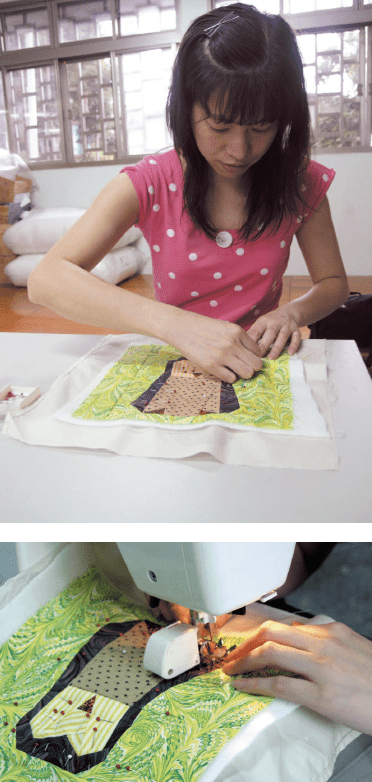

仙鹿巷壹號布工房裡,七、八位媽媽一下子閒話家常,一下子討論布娃娃作品,這裡有上了年紀的阿嬤、大陸新娘、越南新娘……彼此情感融洽得有如姊妹。

布工房的領導者馬麗芬,地震前在台北工作,災後見到中寮百廢待舉,她毅然辭職回鄉投入重建工作。

震後初期擔任中寮鄉親工作站執行長時,馬麗芬即將焦點放在婦女身上:「如果有更多媽媽走出家庭,一起參與社區的工作,那重建的路上就會多一點溫柔、少一點悲情了!」

她發現,媽媽們對手工藝訓練課程最感興趣,尤其手工縫製的布娃娃,深具開發的潛能,遂決定以布娃娃為研發重點。二OO一年八月,「仙鹿巷壹號布工房」正式成立了。

布工房鼓勵媽媽們多出去外面走走看看,即使只是到菜市場,也可以順道觀察現在流行什麼?哪些顏色最風行?店家賣的玩具布偶的款式材質為何……

另外,她們試著接訂單,接洽行銷管道,依靠長期打下的基礎及嚴格的品質管制,漸漸打出自己的品牌。

相濡以沫的歸屬感

這群鄉村婦女,也在布工房裡找到了歸屬感,成為相濡以沫、互相扶持的夥伴。

「如果沒有來布工房,大概就待在家裡顧店、看孩子吧!」從台北嫁來中寮的沈碧玲,雖然有雙巧手,但也只能在家幫孩子捏捏黏土、幫婆婆剪剪檳榔,但她現在卻是擁有自己品牌的創作者。

汪惠鈴地震前在餐飲店工作,震後老闆把餐廳移到台中,想留在家鄉的她,就到布工房來了。

「沒有布工房,我就得外出找頭路啊!」、「聚在這裡就是一種緣分,不然住了幾十年還很多人都不認識哩!」

這群具有革命情誼的娘子軍,共同的願望是:「我們要讓大家知道,農村的婦女不是只能作農事,我們還有很多才能,很多的出路!」

無可摧毀的堅毅色彩

「布工房本來就不設定為產業,她的終極目標是在關切『人』的問題。」馬麗芬說。

她進一步表示:「如果能為農村弱勢的婦女找到一些位置與可能性,或許整個農村就會不一樣。」當一位婦女經歷改變與成長,不管她日後回歸到家庭或其他生活層面,都一樣會是農村社會的助力。

走過四年的歷程,馬麗芬有感而發:「如果布工房的模式在今天證明是適合農村的,那麼政府是不是應該在體制上給予支持呢?」

舉例而言,公部門規定,擁有居留證者才能有工作權,而農村有很多外籍新娘,因此在取得居留證與工作權方面,應有更切實際的做法,讓她們在合理的情況下,獲得跟在地人一樣的保障與權益,成為台灣鄉村的新動能。

再者,政府在制定公共政策時,應把城鄉差距納入考量。例如藉由政府的方案,讓城市裡有心的孩子到農村蹲點,讓他們有機會貼近社會底層去學習成長……

「有了新血的注入,一定會引起波瀾與想像,這樣的農村會讓人看到希望,而這樣經歷的孩子,對生命、對土地也將多一層關懷。」她深深期待。

二OO四年九月二十八日,布工房代表台灣參加二OO四年於智利舉行的第九屆APEC婦女領導人會議(WLN),在平行工作坊「最佳範例分享討論」中進行報告。

從一個鄉下的小工房,到站在國際舞台上發聲,靠著一針一線,這群婦女縫綴出台灣重建區可貴的價值與經驗,也拼湊出一幅台灣鄉村社會獨有的旺盛生命力,無可摧毀的堅毅色彩。

嘗試性的學習農園

午後的陣雨,讓溪底遙農園的柳丁叢更顯綠意;在這個農園裡,有機農作正以質樸的面貌靜靜地萌芽,開展。

二OO二年底,廖學堂加上外來參與社區重建的馮小非等人,開始思索農業的新出路,他們有著共同的想法:「對農業要有新思惟,可以立足於農業,但必須要改變經營方式。」

廖學堂首先說服溪底遙部分地主,提供兩甲地成立「溪底遙學習農園」,在他們的想像中,溪底遙農園將是一個耕種與逍遙的空間,採用認養果樹的方式搭配遊程,吸引消費者前來學習、體驗農村生活,同時促銷在地農產品。

然而,這初始的想法,卻是一大考驗,畢竟農業振興的理想是長期奮鬥的過程,在農民還沒準備好、農業照顧的方式還無法轉換……時,要真正跳到農業體驗的遊程,是有實質上困難的。

台大鄭正勇老師為溪底遙的柳丁樹打營養劑,試圖為柳丁的照顧模式尋找新的可能。(攝影/吳惠蓮)

經過一年多的學習,從修枝、清蟲卵、採收……她們都可以自己來。圖為馮小非正測量初生柳丁果實的大小。

別人為什麼要相信我?

二OO四年,廖學堂因為健康因素,暫時退出農園一線操作;由留下來的馮小非、邱繡蓮、邱麗惠等人接手。他們也同時調整方向,從產業的根本面去思索探討:農業到底是什麼?

「如果我們將大量生產轉為小型精緻的有機生產,提高柳丁的價格與價值,農民只要好好照顧一小塊地就有好的利潤,就可以把果園面積減少,降低農藥的使用,消費者也可以吃到較健康的東西了。」她們如此構想,並親自開墾田園。

通常,農民只要灑下藥就可以防治病蟲害,但她們是用人工的方式花很多時間把園子清乾淨,把排水做好……不同於在地熟悉的照顧方式,讓農民常帶著擔心跟疑慮的眼光看她們,遲遲不敢加入。

後來,一位農民坦白告訴她們:柳丁是生長十幾二十年的果樹,就算你今年照顧得好,明年也賣得好,但第三年呢?能保證果樹還會活嗎?

傳統種植法已經根深蒂固,農民有自己一套脈絡,而且災後大家多背負沉重的經濟壓力,更不可能輕易用身家財產去冒險。

「農民或許觀念作法不一定對,但他們有一點很了不起,那就是執著力很強,所以可以在一塊田裡待上幾十年。」她們不斷自省,「而我才來一兩年,有什麼權力要求別人相信我、跟著我走呢?」

帶著期待的觀望

慶幸的是,一年多之後,大家對她們的態度還是有點變了,因為果樹確實被她們種出來,也通過用藥的檢驗,多少還是有參考價值,農民即使仍在觀望,也已是帶點「期待」的觀望。

二OO五年開始,農園與嘉義農試所合作一個實驗計劃,發展新的柑桔品種,以及不同的種植方式。接下來,她們還想買個小投影機或幻燈機,每個月定期跟柳丁農分享她們照顧的方法及成果,還有對外通路、預購的方式也要開始進行,等柳丁轉黃、豐收季來臨,只要行銷作得好,大家會更有信心……

她們總相信,繼續努力下去,溪底遙的夥伴將會愈來愈多!

中寮,一個似近又遠的地方,九二一地震之後,因著一群年輕人對家園母土的熱愛,從福盛圳的再生、仙鹿巷壹號布工房的創建,到溪底遙學習農園的經營,都指出了台灣農村轉型的可能性;但這背後,則需有飛蛾撲火般的精神與行動,一個接一個,只要有這樣一個接一個的年輕人願意一而再地撲上來,累積的養分夠了,才能犁出一畦畦夢土。

本文節錄自《地動的花蕊》一書/新故鄉文教基金會2004年出版