駝著夢想的「呆呆」之鄉 南投縣水里鄉上安社區

新故鄉文教基金會

- posted on

- 在〈駝著夢想的「呆呆」之鄉 南投縣水里鄉上安社區〉中留言功能已關閉

文/吳適意 攝影/彭雲祺

乍暖還寒的四月,貫穿上安社區的台二十一線上,俗稱「蝸牛車」的農地搬運機滿載一擔擔的青梅,穿插在絡繹不絕的砂石車車陣中,剛剛採收的青梅在陽光下翠綠得耀眼。

上安,位於南投縣水里鄉,是新中橫公路上的一個小村落,常住人口約有一千三百人,居民百分之八十務農,其中以種梅、茶和葡萄居多。

五年三災的考驗

一大早,上安社區發展協會理事陳敏聰和執行秘書張宏忠,便在鵲橋下的「桃芝紀念園區」迎接來自豐原市的八十餘名參訪遊客。

這個傳統的農村聚落,在二OO一年七月的桃芝颱風一夕成名,高達三、四層樓的土石流沿著穿流在村落中的三廍溪傾瀉而下。「土石流下來的時候,三廍溪原本五公尺的河道變成五十公尺,沖毀了下游五十餘戶房屋、田園流失八十餘甲,也帶走了十七條人命……」在重新整治的三廍溪畔,陳敏聰熟練地為這一群訪客簡介社區,並講解土石流安全須知。

住在三廍溪畔,在這塊土地生活了大半輩子的詹瑞成,從來沒想過在短短五年內竟然經歷了一九九六年的賀伯颱風、一九九九年的九二一地震和二OO一的桃芝颱風,「這是百年難得的際遇!」詹瑞成指著遠方台二十一線上的房屋接著說:「以前從我家是看不到那些房子的,桃芝颱風所引發的土石流,把這一大片土地上的作物和房屋都沖走了。」

歷經地震與風災,雖然詹家住了半世紀的房屋幸運地保住了,但是門前一大片農園都被土石流淹沒,災後詹瑞成索性將這一大片土地提供出來綠美化。草地一層層往下延伸,桃芝颱風過後所做的鵲橋又直又長的線條高掛在天空,社區多了一片休閒綠地,也造就了詹家門前遼闊舒暢的景觀。

雖然上安社區連續遭遇天災,「不過我們並不怨天尤人,從哪裡跌倒就從哪裡爬起來;」張宏忠指著桃芝紀念園區說:「這裡是上安受創最嚴重的地區,上安要從這個地方重新再出發!」

土法煉鋼的產業發展

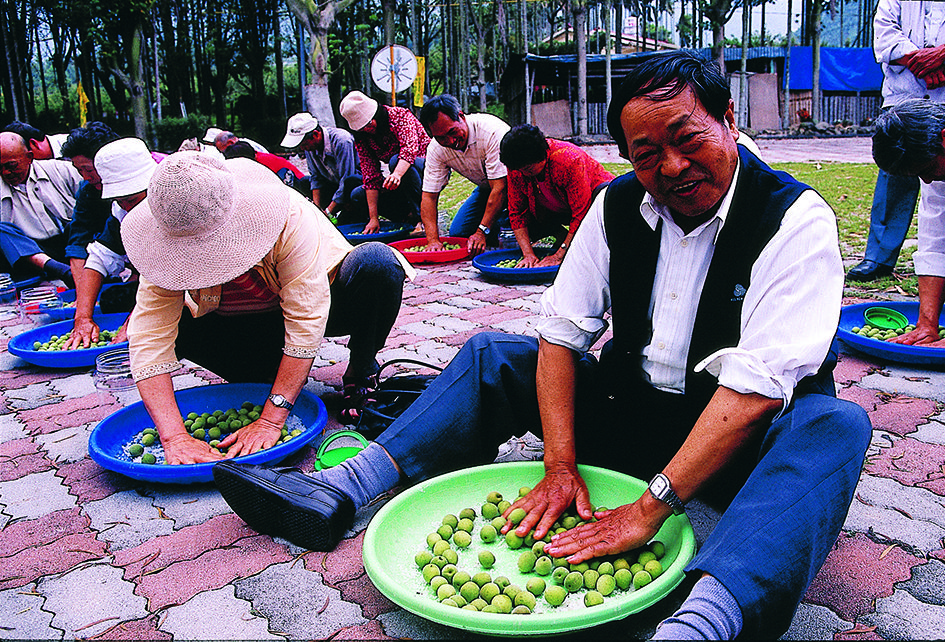

一行人從桃芝紀念園區移到鵲橋旁,遊客們從上安梅農手中接過剛採收的青梅,頂著驕陽席地而坐,聽從梅農的教學,興奮地開始脆梅DIY。

今年青梅收成短短二十天中,脆梅DIY教學活動已經製作超過一萬公斤的青梅,吸引四千人次的參與,較之第一年的五百參與人次足足成長了八倍。從觀光賞梅、梅子加工食品到將廢棄的梅枝幹做成工藝品,梅子產業在上安社區發揮得淋漓盡致。

曾經獲得全國神農獎十大傑出農民的陳敏聰,是上安社區產業轉型的推手,他說:「對農民而言,要讓自己從面對不說話的土地,轉而面對有抱怨、有要求的外來觀光客,這個過程需要做心理的調適與學習。」讓梅農走出農園做脆梅教學,除了增加農民收入的實質意義外,更深層的期待是建立農民的自信。

一九九O年代梅子的滯銷,促使上安居民開始意識到農業必須轉型,在「休閒農業」風潮盛行之前,上安社區就已經嘗試發展農村觀光。陳敏聰笑說:「以前根本沒聽過什麼休閒農業、產業文化化、社區營造這些名詞,我們都是土法煉鋼在做的。」

大家為了社區的發展集思廣益、共同激盪,然後就著手去做。上安社區整合社區內產業與各項資源,並以合作代替競爭的方式,尋求社區整體的長久利益。在推動產業文化化的過程裡,上安社區的幹部思考的不只是如何吸引遊客前來,讓社區居民共榮共享共成長也是他們致力的目標。

上安社區有八個農業產銷班,每年固定提撥所得百分之二十當成社區活動和人才培訓公益積金。「透過這種以社區帶動產業,以產業回饋社區的互動模式,希望達成社區可以自立重建、永續發展的目標。」上安社區發展協會理事長王碧山指出。

原來沒有老樹也能社區營造

走在上安社區,仔細留意會發現這個社區的籃球框特別多,這麼多的籃球框其來有自。

上安的社區發展,關鍵始自一顆籃球。

「在村子裡遇到年輕人,我都不認識他是誰家的孩子了!」茶葉生產合作社的理事主席陳敏聰有感於社區人際關係逐漸疏離,於是和郡坑國小張宏忠主任商量舉辦社區籃球賽,希望拉近老中青三代居民情感。在合作社提撥公益積金,張宏忠、陳敏聰和盧振祥等人極力策劃、奔走之下,一九九八年九月二十六日上安社區籃球聯盟(SBA)正式開打。

第一場開幕賽,參賽、觀賽總共出席了將近五百人,很多家庭出動三代參與,這樣的盛況前所未有,帶給居民們強烈的震撼,連前來關心的公部門都深受感動。 透過社區籃球比賽,上安居民找到了交集,人與人之間熱絡起來,也帶動社區的運動風氣。

張宏忠回憶道:「以前我們都以為要有老樹、老街、古蹟才能做社區營造;」直到一九九九年二月十四日,持續的籃球球季正掀起上安的社區活力,幹部們為了提升社區活動的水平,前往嘉義縣新港取經,陳錦煌醫師聽聞他們的描述後,「告訴我們這就是典型的社區總體營造了,我們才恍然大悟……」

上安的社區營造之路就這樣從一場籃球賽打了開來。

災害歸災害,生計歸生計

社區籃球賽凝聚了一股蓄勢待發的力量,然而在第一屆總冠軍賽的前夕,九二一大地震震碎了上安社區編織的籃球夢。球賽暫時不能打了,籃球聯盟的幹部們決定化危機為轉機,將這股力量引導朝產業重建打拼。

歷經數次災難,上安社區卻愈挫愈勇,上安人堅毅、獨立的韌性是重要的因素。進入上安香菇農場,高掛的匾額寫著:「成功有條件,失敗有原因」,農場主人李藍柚削瘦的身影散發著踏實的活力,談及當初桃芝颱風帶來的衝擊,他回憶:「眼看我畢生的心血都埋沒在土石流底下,心都涼了,但是一轉念:不能這樣就倒下,該如何重建?」在其他災區還等待著外界救援的時候,李藍柚的香菇農場靠著「己立立人」的信念與自己雙手的打拼,在災後二個半月就恢復生產,是上安人打不倒的精神最佳代表。

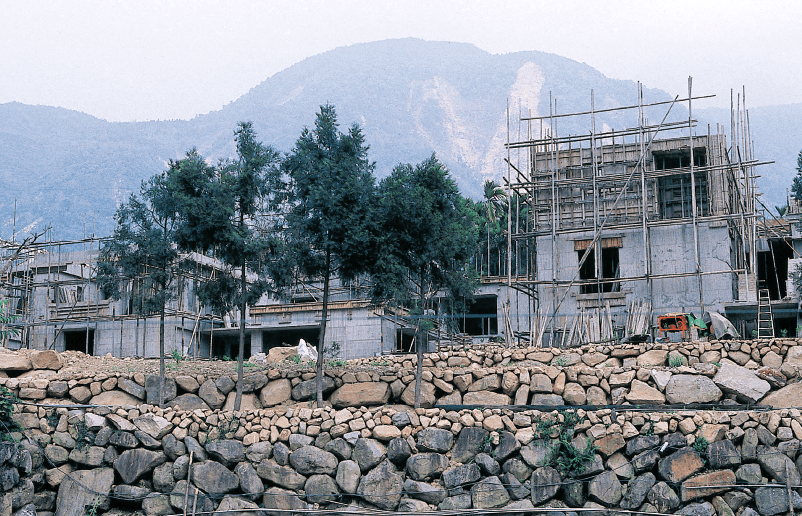

不倚賴、等待外界援助的態度也顯現於今年七月份即將完工的集村建設,這是上安社區地震和風災受災戶自發性的遷村計劃,也算是國內首宗案例。由於土石流夷平家園,造成許多受災戶無法原地重建,三廍溪下游十六戶居民自行協商,委託李鈞華建築師代為規劃集村建設,在村落北邊尋得一塊土地,以生態社區為願景,興建十六戶住宅小型社區。

呆呆社區 呆呆的堅持

「呆呆」這二個字合起來是三國時代梅的古字,盛產梅子的上安社區也戲稱自己是呆呆社區。

一九八一年的時候,張宏忠從熱鬧的基隆都會遷居至偏遠的上安社區,樂在生活的張宏忠透露:「那時候朋友都笑我是不是頭腦壞了,可是現在那些朋友來到上安,卻都說我當初的選擇正確呢!」

曾經被當成傻瓜的還有奕青酒莊和老五民宿的主人。

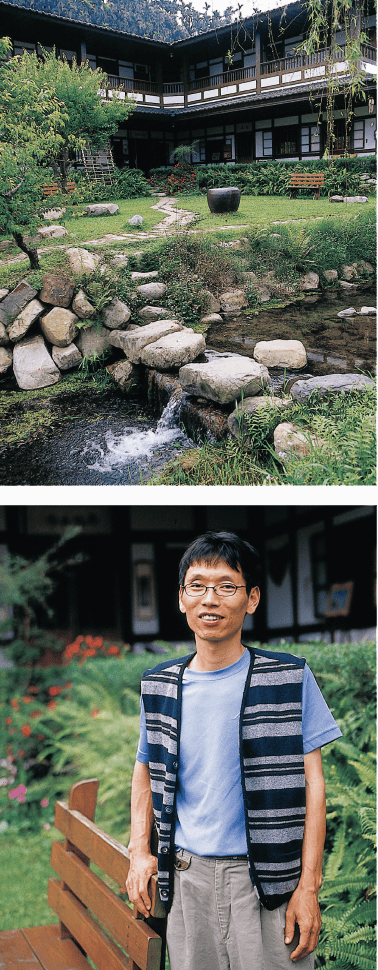

老五民宿的主人盧振旭是上安經營民宿的先鋒,在八年前的傳統農村裡毅然投入休閒農業與民宿,惹來村民質疑的眼光,就連父母也不贊成他的行徑。

走廊上垂掛的竹風鈴隨著陣陣徐風飄送著悅耳的旋律,講求自然生態工法的民宿園區彷如世外桃源般寧靜,盧振旭笑說:「當初決定經營民宿時,村人的反應都是:『誰會來住啊?』」不過學企管的盧振旭在當時就已嗅出農業必面臨轉型,他將所學的企管、行銷概念,逐步應用、落實在老五民宿。

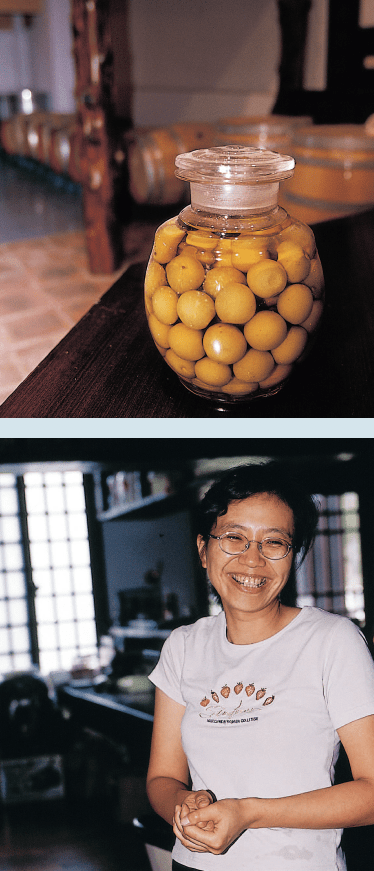

與老五民宿比鄰而居的奕青酒莊主人吳佳懋夫婦,從十一年前放棄工程師職業回鄉繼承農園開始,就不斷吸收新知,從生產走進加工,最後又結合觀光,創造出一番新氣象,隨著酒莊逐步成長,觀念傳統的雙親也從反對轉變成支持。

他們都坦承這條路初始滿佈荊棘,要在傳統的農村社會裡走不一樣的路是一件困難重重的事,不過或許要有傻瓜般堅持的精神,才能開闢新局面。

產業與觀光結合,為上安社區帶進許多觀光客,不過上安人並未因此迷失,張宏忠說:「我們不會遷就遊客、投其所好,我們營造好的生活環境,過我們想要的生活方式,然後本著誠信經營,衷心邀請遊客來上安體驗。」

陳敏聰回顧上安社區的發展,他說:「我們走得很慢,但是走得很紮實。」正如上安社區到處可見的蝸牛車,駝著夢想,緩慢而穩健的向目標邁進。

本文節錄自《地動的花蕊》一書

/新故鄉文教基金會2004年出版